Dolore addominale e intestino irritabile? Una nuova scoperta sull'istamina batterica che spiega (finalmente) il dolore addominale cronico

Gli studi indicano che i pazienti con IBS hanno una maggiore prevalenza di batteri intestinali che producono istamina, il che potrebbe contribuire all'ipersensibilità viscerale." In particolare, il blocco dell'istamina, specialmente tramite l'H4R, ha mostrato promettenti risultati nella riduzione dei sintomi. Questi risultati sottolineano la necessità di ulteriori ricerche nelle terapie mirate al microbiota, inclusi gli antagonisti H4R, il trapianto fecale e la terapia fagica, per sviluppare strategie di trattamento più personalizzate ed efficaci per l'IBS.

Dott. G. Eros Buonarota - Biologo Nutrizionista | Certified Functional Medicine Pratictioner

7/17/20255 min read

Istamina batterica e intestino irritabile: una nuova chiave per sbloccare il dolore addominale cronico

Il dolore addominale cronico è uno dei sintomi più comuni e più frustranti per chi convive con la sindrome dell’intestino irritabile (IBS). Si presenta spesso senza cause apparenti, peggiora con l’ansia o alcuni cibi, e raramente trova una risposta definitiva nei farmaci convenzionali. Ma se a provocarlo non fosse un semplice squilibrio digestivo, bensì una molecola prodotta da alcuni batteri intestinali? Una recente revisione pubblicata su Cureus, nell'aprile 2025, ha puntato i riflettori su un meccanismo nuovo e promettente: l’istamina batterica come possibile responsabile del dolore nell’IBS. E la scoperta è così interessante da poter cambiare il modo in cui trattiamo questo disturbo.

Cos’è l’istamina e perché dovremmo preoccuparcene?

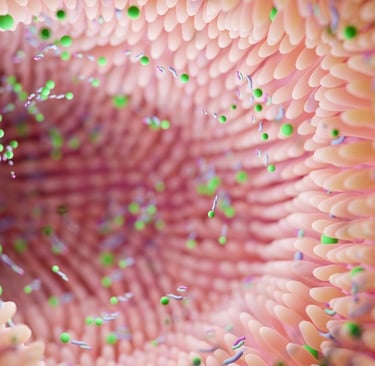

L’istamina è una sostanza chimica che il nostro corpo produce in risposta a vari stimoli: è coinvolta nelle reazioni allergiche, nella regolazione della secrezione gastrica, nel ritmo sonno-veglia e nella funzione immunitaria. Agisce attraverso diversi recettori (H1, H2, H3, H4) sparsi in vari tessuti, tra cui l’intestino. Ma l’istamina non proviene solo dal nostro corpo. Alcuni alimenti, come formaggi stagionati, vino rosso o pesce conservato, contengono istamina. E ancora più interessante: alcuni batteri intestinali sono in grado di produrla a partire da un aminoacido chiamato istidina. Fin qui, nulla di sorprendente per chi conosce la biochimica. Ma ciò che i ricercatori stanno iniziando a scoprire è che l’istamina prodotta dai batteri intestinali potrebbe giocare un ruolo decisivo nella genesi del dolore addominale nei pazienti con IBS.

Effetti dell'Istamina sulla Motilità Intestinale e l'Ipersensibilità Viscerale

L'attivazione dei recettori dell'istamina (principalmente H2) può stimolare la contrazione della muscolatura liscia, aumentando la motilità intestinale. L'attivazione dei recettori H1 è stata associata all'induzione di ipersensibilità viscerale, mentre gli H2R potrebbero modulare la sensibilità viscerale e la percezione del dolore. Questa complessa interazione evidenzia il loro potenziale come bersagli terapeutici.

Evidenze che Collegano la Disregolazione dell'Istamina ai Sintomi dell'IBS

Livelli Elevati di Istamina: Uno studio già nel 2007 aveva riscontrato livelli aumentati di istamina nell'ileo terminale dei pazienti con IBS-D rispetto ai controlli.

Mastociti Elevati: I pazienti con IBS hanno un numero significativamente più alto di mastociti nella mucosa, che rilasciano istamina e altri mediatori. "È stato riportato che i mediatori dei mastociti, inclusi istamina e triptasi, attivano e intensificano la segnalazione neurale, il che porta all'ipersensibilità viscerale, un sintomo dell'IBS." Questo correla con la gravità del dolore addominale e del gonfiore.

Quando l’intestino diventa ipersensibile

Chi soffre di IBS spesso sviluppa una condizione chiamata ipersensibilità viscerale: ciò che per una persona sana è un normale movimento intestinale, per chi ha IBS può essere doloroso. Questo accade perché i nervi che trasmettono informazioni dall’intestino al cervello diventano iperreattivi.

Diversi meccanismi concorrono a questo fenomeno:

Motilità alterata: l’intestino si muove troppo velocemente o troppo lentamente.

Infiammazione a basso grado: anche senza segni evidenti, la mucosa può essere “silenziosamente” infiammata.

Barriera intestinale danneggiata: le giunzioni tra le cellule si allentano, lasciando passare sostanze irritanti.

Fattori psicologici: ansia, depressione e stress possono peggiorare i sintomi attraverso l’asse intestino-cervello.

L’istamina si inserisce in questo puzzle come amplificatore del dolore. Quando presente in eccesso, attiva mastociti (cellule immunitarie) che rilasciano mediatori infiammatori e sensibilizzano i nervi intestinali. Ed è proprio qui che entrano in gioco i batteri.

I batteri produttori di istamina: chi sono?

L'istamina esogena è spesso associata ad intossicazioni alimentari, ma anche il microbiota intestinale produce istamina. Non tutti i batteri intestinali sono innocui. Alcuni, come Klebsiella aerogenes, Proteus mirabilis o Clostridium perfringens, posseggono enzimi che trasformano l’istidina in istamina. Uno studio recente ha identificato 117 specie batteriche capaci di farlo. Ma attenzione: non basta identificare la specie, perché non tutti i ceppi hanno i geni attivi. Per capire davvero chi produce istamina serve un’analisi genetica molecolare. Nei pazienti con IBS è stata riscontrata una maggiore presenza di questi ceppi "super-produttori" di istamina. E, ancora più importante, in esperimenti su animali germ-free (topi privi di microbiota), il trapianto fecale da pazienti con alti livelli di istamina ha indotto dolore viscerale e aumento dei mastociti. Nessun effetto simile è stato osservato nei topi che ricevevano microbiota da soggetti sani.

Dieta, istamina e dolore: un legame reale

Uno dei dati più affascinanti emersi dalla ricerca è che una dieta a basso contenuto di carboidrati fermentabili (low FODMAP) riduce la produzione di istamina nei diversi microbiota “ad alta istamina”. Questo effetto non si osserva nei microbiota a bassa istamina o nei soggetti sani. Questo spiegherebbe perché solo una parte dei pazienti IBS risponde bene alla dieta FODMAP: perché solo alcuni hanno una flora batterica che produce istamina in quantità problematiche. Inoltre, è stato osservato che la quantità di istamina prodotta dal microbiota varia nei diversi periodi: nei momenti di dolore intenso, il microbiota produce più istamina rispetto ai periodi di calma. Una correlazione sorprendente che apre nuovi orizzonti terapeutici.

Una nuova via terapeutica: bloccare l’istamina batterica

Le implicazioni cliniche di queste scoperte sono enormi. Bloccare la produzione di istamina batterica, o impedire che essa agisca sul sistema immunitario e nervoso intestinale, potrebbe rivoluzionare il trattamento del dolore da IBS.

Tra le strategie in fase di studio troviamo:

Antagonisti del recettore H4, che bloccano l’azione dell’istamina sui mastociti (già efficaci nei modelli animali).

Probiotici mirati o batteriofagi per ridurre i ceppi batterici produttori di istamina.

Diete personalizzate per i pazienti con elevata produzione istaminica.

Test microbiologici di precisione, per identificare i pazienti che potrebbero trarre beneficio da queste terapie.

Attenzione ai probiotici: non tutti fanno bene

Sebbene i probiotici siano spesso considerati “amici dell’intestino”, non tutti i ceppi sono adatti a chi soffre di IBS con ipersensibilità all’istamina. Ad esempio, studi hanno dimostrato che ceppi specifici di L. reuteri (come L. reuteri 6475) sono capaci di produrre istamina a partire dall’amminoacido istidina. Alcuni probiotici, come Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus o Enterococcus faecalis, sono noti per produrre istamina, che può peggiorare i sintomi gastrointestinali come gonfiore, dolore addominale e diarrea. In soggetti già sensibili o con alterazioni nella degradazione dell’istamina (come il deficit di DAO), questi fermenti lattici possono esacerbare l’infiammazione e la sensibilità viscerale. Per questo motivo, è fondamentale evitare l’autoprescrizione ed affidarsi ad uno specialista per scegliere ceppi probiotici specifici, ad azione regolatrice, non pro-infiammatoria.

Anche se non esistono linee guida ufficiali, i ceppi di probiotici che hanno dimostrato in vitro o in modelli animali la capacità di degradare l’istamina includono Lactobacillus paracasei (in particolare il ceppo L3C21M6) e Lactiplantibacillus plantarum (ad esempio i ceppi SQ1 e D-103). Questi ceppi hanno mostrato una significativa attività di degradazione dell’istamina e buone caratteristiche probiotiche, suggerendo un potenziale ruolo nel ridurre i livelli di istamina negli alimenti fermentati e, teoricamente, nell’intestino (1,2,3). Inoltre, studi di microbiota hanno evidenziato che i pazienti con intolleranza all’istamina presentano una ridotta abbondanza di Bifidobacteriaceae e una maggiore presenza di batteri produttori di istamina, suggerendo che il ripristino di una flora intestinale sana (ad esempio con Bifidobacterium infantis e Bifidobacterium longum) potrebbe essere utile (4,5).

Conclusioni: la via batterica al dolore

La gestione del dolore addominale nell'IBS rimane una sfida, con i trattamenti attuali che spesso offrono un sollievo limitato e temporaneo. Le crescenti evidenze suggeriscono che la disregolazione dell'istamina e l'attivazione dei mastociti giocano un ruolo significativo nella fisiopatologia dell'IBS, indicando un potenziale legame con la disfunzione del sistema immunitario. L’idea che un semplice metabolita come l’istamina, prodotto dai batteri che abitano il nostro intestino, possa scatenare dolore cronico è al tempo stesso sconvolgente e promettente. Per anni, l’IBS è stata trattata come un disturbo funzionale, gestito con farmaci sintomatici come antispastici o lassativi o l'assunzione di fibre. Oggi, invece, emerge una visione più complessa e biologicamente fondata. Cresce sempre di più l'idea che possa esistere un sottogruppo di pazienti in cui il problema non è solo “funzionale”, ma immunitario e microbico. Studi come questo aprono la strada ad una medicina dell’intestino di precisione, in cui si potrà capire chi ha davvero una disbiosi “attiva”, chi produce istamina in eccesso e quali terapie funzioneranno meglio per ciascun paziente.