Disturbi intestinali: 2 italiani su 3 ne soffrono: ecco perché, come scoprire le cause e come risolvere

Oltre 32 milioni di italiani soffrono di disturbi gastrointestinali, circa il 65 % della popolazione. Cause, sintomi, diagnosi e soluzioni.

Dott. G. Eros Buonarota - Biologo Nutrizionista | Certified Functional Medicine Pratictioner - Milano

7/7/20258 min read

Due italiani su tre ne soffrono: ecco cosa ci racconta lo studio Human Highway per Assosalute

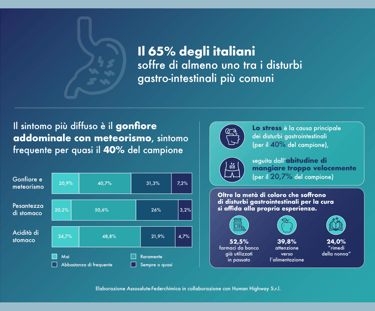

I disturbi gastrointestinali rappresentano un problema estremamente diffuso in Italia, tanto da coinvolgere circa il 65 % della popolazione. A rivelarlo è lo studio condotto da Human Highway per Assosalute – Federchimica, presentato nell’aprile 2025 e basato su un’indagine su un campione rappresentativo di 1.000 italiani. Un dato che pone questi problemi tra i più comuni nel nostro Paese.

Attualmente, la popolazione residente in Italia si aggira intorno ai 58,9 milioni di abitanti:

Secondo Istat al 31 gennaio 2025, la popolazione residente è di circa 58.924.313 unità

Al 28 febbraio 2025, il dato è sostanzialmente invariato con 58.922.192 abitanti

Dall’ultima analisi demografica (dati ISTAT e ricognizione internazionale), la suddivisione per età è la seguente:

0–14 anni: circa 12,9 % (~7,64 milioni)

15–64 anni: 63,57 % (~37,66 milioni)

65 anni e oltre: 23,54 % (~13,94 milioni)

I minorenni (0–17 anni) costituiscono circa il 15,5–16 % del totale (circa 9–9,5 milioni).

Di conseguenza, gli adulti (≥ 18 anni) sono circa 49,4–50 milioni

Ma cosa significano questi numeri nella realtà quotidiana? Come si manifestano, chi sono le persone più colpite e quali fattori contribuiscono alla loro comparsa?

Un fenomeno trasversale… ma non per tutti uguale

Lo studio, pubblicato nell’aprile 2025, offre una fotografia dettagliata e attuale della situazione: si stima che oltre 32 milioni di adulti italiani, su una popolazione complessiva di circa 50 milioni di maggiorenni, accusino sintomi riconducibili a disordini dell’apparato digerente. Il fenomeno, quindi, è ampio, trasversale e tutt’altro che trascurabile. Ma chi ne soffre di più? E perché?

A emergere con chiarezza dallo studio è innanzitutto una differenza di genere significativa: le donne risultano essere molto più soggette a disturbi come la stitichezza (riportata dal 31,4% di loro contro il 16,6% degli uomini), ma anche il gonfiore addominale e il meteorismo sono quasi doppiamente frequenti nel genere femminile. Non meno rilevante è il fattore generazionale: i giovani tra i 18 e i 34 anni sono tra i più colpiti. Ben il 44,8% dei 18–24enni e il 41,7% dei 25–34enni dichiarano di avvertire spesso disturbi gastrointestinali, con un impatto evidente sulla qualità della loro vita quotidiana.

Questi dati si incrociano perfettamente con quelli della letteratura medica. Un’analisi condotta su scala globale ha rilevato che almeno il 40% della popolazione mondiale soffre di disturbi gastrointestinali. In Italia, dalle statistiche provenienti da fonti come l'Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri e diverse pubblicazioni, i disturbi gastrointestinali sono estremamente comuni, con dati che indicano che ben 9 italiani su 10 ne soffrono. Questa elevata prevalenza riflette un'ampia gamma di condizioni, dalle più lievi a quelle più croniche e debilitanti, come ad esempio la sindrome dell’intestino irritabile, che da sola interessa circa il 7,7% della popolazione italiana, circa 4 milioni di persone, in prevalenza donne e la dispepsia funzionale, che, invece, ha una prevalenza stimata dell'11% nella popolazione generale italiana (circa 5,5 milioni di italiani) (1,2). È importante notare però che la prevalenza può variare in base a fattori demografici e geografici, come evidenziato da studi che mostrano differenze tra aree urbane e rurali (3).

E non si tratta solo di adulti. Anche tra i bambini e gli adolescenti i disturbi gastrointestinali funzionali (FGID) sono sorprendentemente frequenti. Nei neonati italiani, la prevalenza è stimata al 21,1%, mentre nei bambini tra 13 e 48 mesi è del 19,6%, con coliche e stitichezza tra i problemi più comuni (4). Nella fascia tra i 4 e i 18 anni, più di un bambino su quattro (26,4%) presenta disturbi gastrointestinali, percentuale che resta elevata anche tra gli adolescenti (26,2%). I dati evidenziano inoltre una maggiore incidenza tra le ragazze (5).

Quali sono le cause?

Qui le risposte sembrano chiare e condivise: lo stress è al primo posto, indicato come responsabile da circa il 40% degli intervistati. Seguono poi abitudini alimentari scorrette, come pasti consumati in fretta, cibi pesanti o irritanti. Il nostro stile di vita frenetico, le pressioni quotidiane e una dieta poco equilibrata sembrano dunque incidere pesantemente sulla salute del nostro intestino.

Ma facciamo chiarezza... Lo stress psicologico può contribuire in modo significativo sia allo sviluppo che all’esacerbazione dei disturbi gastrointestinali funzionali (FGID), come la sindrome dell’intestino irritabile (IBS) e la dispepsia funzionale (FD), nella popolazione adulta. L’evidenza epidemiologica e clinica mostra che ansia, depressione, somatizzazione e stress cronico sono associati ad un rischio aumentato di FGID e ad una maggiore severità dei sintomi (6,7,8,9). Il contributo dello stress si manifesta attraverso la disregolazione bidirezionale dell’asse cervello-intestino, con effetti su motilità, sensibilità viscerale, permeabilità intestinale e risposta immunitaria mucosale (10,11,12). Studi longitudinali hanno dimostrato che la presenza di stress cronico predice la persistenza e la gravità dei sintomi di IBS e FD nel tempo, e che l’assenza di stress cronico è associata a un miglioramento clinico (9). Inoltre, la presenza cumulativa di alterazioni psicologiche (come ansia, stress percepito e catastrofizzazione del dolore) si associa a un incremento progressivo della severità dei sintomi gastrointestinali (7).

Dispepsia e IBS, le vere cause sottostanti ?

La dispepsia è definita come un insieme di sintomi riferibili alla regione gastroduodenale, tra cui dolore o bruciore epigastrico, senso di pienezza postprandiale o sazietà precoce, in assenza di una causa organica identificabile nella maggior parte dei casi. Quando non si riscontra una causa strutturale, si parla di dispepsia funzionale (13,14,15,16). Nel contesto delle cause sottostanti, la dispepsia può essere correlata a diversi fattori, come ad esmpio la sovracrescita batterica del piccolo intestino (SIBO). La letteratura medica suggerisce un'associazione tra SIBO e FD, con studi che riportano una prevalenza significativamente più alta di SIBO nei pazienti con FD rispetto ai controlli (17,18). In particolare, una meta-analisi ha evidenziato che i pazienti con FD hanno una probabilità maggiore di avere SIBO rispetto ai controlli (17). Inoltre, la prevalenza di SIBO nei pazienti con FD è stata stimata tra il 19.4% e il 31.6%, a seconda del sottotipo di FD (17,18). Anche l'infezione da Helicobacter pylori (H. pylori) è una causa ben riconosciuta di dispepsia e può essere nascosta dietro i sintomi dispeptici e l'eradicazione di H. pylori nei pazienti con dispepsia ha dimostrato di fornire un beneficio sintomatico significativo rispetto ad altre terapie mediche, come gli inibitori della pompa protonica (19). Tuttavia, la dispepsia associata a H. pylori è considerata un'entità distinta dalla dispepsia funzionale.

Lo stress

E' vero che lo stress e la comorbidità psicologica sono fattori di rischio riconosciuti per la dispepsia funzionale e possono influenzare sia l’insorgenza che la severità dei sintomi, attraverso la disregolazione dell’asse intestino-cervello e l’alterazione della percezione viscerale (13,14,20), ma è anche vero che lo stress psicologico può influenzare negativamente il tempo di transito dell'intestino, promuovendo così, ad esempio, la SIBO e interrompere significativamente l'equilibrio della barriera intestinale, come indicato da studi sperimentali (21,22).

Intestino Irritabile

Negli ultimi anni, la ricerca ha intensificato gli sforzi per comprendere meglio la patogenesi dei sintomi dell'IBS, proponendo teorie che includono dismotilità, ipersensibilità viscerale e, significativamente, influenze psicosociali. In particolare, i fattori extra-gastrointestinali come ansia e depressione emergono come elementi chiave (23,24). Studi recenti evidenziano un'elevata incidenza di queste condizioni psicologiche nei pazienti affetti da IBS: la prevalenza di depressione e ansia è stata documentata rispettivamente al 37,1% e al 31,4% (25). Questa correlazione solleva una questione fondamentale: e se stress, ansia e depressione fossero più una conseguenza che una causa dell'IBS?

Le diverse cause sottostanti

Studi recenti hanno iniziato a chiarire che l'IBS è un disturbo derivante da un’alterata regolazione dell'interazione tra il tratto gastrointestinale e il sistema nervoso centrale e che sono molteplici i fattori che svolgono un ruolo importante nella patogenesi di questa sindrome. La fisiopatologia è multifattoriale e coinvolge disfunzioni dell’asse intestino-cervello, ipersensibilità viscerale, alterazioni della motilità intestinale, disbiosi del microbiota e attivazione immunitaria mucosale (26,27,28).

SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth)

Al gruppo delle disbiosi appartiene la SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth), cioè la sindrome causata da una sovracresicta batterica del piccolo intestino. Ciò avviene quando i batteri che nel colon fermentano i carboidrati, producendo gas come metano e idrogeno, si ritrovano a colonizzare il tenue e produrre gli stessi effetti, ed il risultato è distensione addominale e gonfiore, con difficoltà di evacuazione dei gas prodotti. Si possono poi distinguere una “SIBO da idrogeno”, con prevalente diarrea e una “SIBO da metano”, con prevalente costipazione, da determinarsi mediante breath test (29,30). La small intestinal bacterial overgrowth (SIBO) può essere una causa sottostante di intestino irritabile (IBS) in una sottopopolazione di pazienti, come dimostrato da una prevalenza significativamente aumentata di SIBO nei soggetti con IBS rispetto ai controlli e una prevalenza che può arrivare fino al 35% nei pazienti IBS secondo diversi criteri diagnostici (31,32,33), contribuendo ai sintomi tramite dismotilità, alterata permeabilità e infiammazione di basso grado.

SIFO (Small Intenstinal Fungal Overgrowth)

Sebbene la “sovracrescita di Candida” non sia del tutto riconosciuta nella letteratura medica come causa di IBS, uno studio ha voluto esplorare i legami tra il microbiota non-batterico e l'intestino irritabile. In particolare, si osserva che la comunità fungina nei pazienti con IBS è alterata, e alcuni funghi specifici, come ad esempio, una maggiore abbondanza di Candida albicans, sono stati associati alla gravità dei sintomi, suggerendo il loro potenziale ruolo come biomarcatori. Nonostante i funghi costituiscano solo circa lo 0,1% del microbioma intestinale e presentino una diversità inferiore rispetto ai batteri, recenti ricerche suggeriscono un loro ruolo fondamentale nella sindrome dell'intestino irritabile (IBS). Si è scoperto che la disbiosi fungina è particolarmente evidente nei pazienti affetti da IBS-D (IBS con predominanza di diarrea), i quali non mostrano significative alterazioni nel loro microbioma batterico. Questo indica che il micobioma intestinale potrebbe avere un impatto più decisivo nello sviluppo dell'IBS rispetto ai batteri (34).

Altre Cause Possibili

Ma, oltre a SIBO e SIFO, esistono diverse altre condizioni che vengono spesso indicate come sindrome dell’intestino irritabile, come l’intolleranza all’istamina, dovuta ad un deficit di degradazione dell’istamina alimentare(35) o l'allergia al Nichel, una reazione di ipersensibilità immunomediata, tipicamente di tipo IV (ritardata), che si manifesta classicamente come dermatite da contatto, ma può anche determinare sintomi sistemici dopo ingestione di alimenti ricchi di nichel, configurando la cosiddetta “sindrome sistemica da allergia al nichel” (SNAS) (36,37,38,39), che presentano una sintomatologia gastrointestinale clinicamente sovrapponibile, in particolare per quanto riguarda dolore addominale, gonfiore, diarrea, stipsi e dispepsia, e possono mimare o sovrapporsi ai quadri disturbi funzionali gastrointestinali e spesso indistinguibili da quelli della sindrome dell’intestino irritabile (IBS). La letteratura mostra che una quota significativa di pazienti con IBS presenta sensibilizzazione al nichel, e che l’ingestione di alimenti contenenti nichel può indurre o esacerbare sintomi gastrointestinali simili a quelli dell’IBS, inclusi meteorismo, dolore addominale e alterazioni dell’alvo (36,37). La relazione tra allergia al nichel e altre condizioni come SIBO, non-celiac gluten sensitivity (NCGS) e intolleranza all’istamina è oggetto di studio. Queste condizioni condividono una presentazione clinica sovrapponibile (sintomi IBS-like) e possono coesistere nello stesso paziente, ma non esistono dati che indichino una relazione causale diretta tra allergia al nichel e SIBO, NCGS o intolleranza all’istamina (40,41,42).

Conclusioni

Alla luce di questa diffusione così ampia, è naturale chiedersi come gli italiani affrontino questi sintomi. Il quadro tracciato dallo studio Human Highway è variegato: più della metà degli intervistati (52%) ricorre a farmaci da banco, soprattutto tra gli over 45. Una parte rilevante della popolazione, invece, sceglie la via dell’automedicazione basata sull’esperienza personale (34%), mentre un altro 16,8% preferisce affidarsi ai consigli del farmacista. Solo un terzo si rivolge effettivamente al medico, mentre un italiano su cinque aspetta semplicemente che il fastidio passi da solo. Questo studio ci ricorda che la nostra digestione non è solo questione di cosa mangiamo, ma anche di come viviamo: il nostro modo di gestire il tempo, lo stress, le emozioni. Dietro la semplicità apparente di un sintomo come il gonfiore o la difficoltà digestiva, si cela una complessità clinica profonda, dove convivono fattori organici, psicologici e ambientali.

In questo contesto, la comunicazione gioca un ruolo chiave. Far conoscere questi dati, parlare apertamente di sintomi spesso banalizzati, promuovere un ascolto empatico da parte dei medici e un’informazione chiara per i pazienti diventa un atto di responsabilità collettiva. Allo stesso tempo, lo studio mostra quanto siano ancora diffuse l’automedicazione, la sottovalutazione dei segnali del corpo e l’assenza di diagnosi chiare. Serve dunque uno sforzo congiunto, tra cittadini, professionisti della salute e istituzioni, per costruire una cultura del benessere digestivo basata su consapevolezza, ascolto e scienza. Perché alla fine, prendersi cura del proprio intestino significa prendersi cura di sé, nella totalità del proprio equilibrio fisico ed emotivo. E se è vero, come ormai dimostrato, che l’intestino è il nostro “secondo cervello”, allora è tempo di ascoltarlo davvero e non fermarsi a diagnosi superficiali.